Aniceto Marinas, entre el Prado y el Rastro

Madrid siempre ha sido una ciudad de puertas abiertas, las físicas y las imaginarias: Alcalá, Toledo, San Vicente o Sol. Unas acotando la entrada a la ciudad y sirviendo de paso a otras, o limitando fincas como el Pardo con su Puerta de Hierro… pero las hay que abren barrios, museos, historias y secretos.

Umbral veía Madrid entre el Prado y el Rastro, una urbe que seleccionaba por arriba lo que creía excelente (colecciones reales, cuadros, reyes) o echaba al basurero del Rastro lo que tenía de malo (o que así consideraba) de ahí la continua búsqueda de los tesoros ocultos: sus visitantes son arqueólogos que nunca excavaron, pero que siempre visionaron. Las dos puertas de estos recintos las presiden dos estatuas: Velázquez, sentado frente a ese pórtico, joya de Villanueva, y Eloy Gonzalo, observando desde los alto esa plaza chulapa y sandunguera.

Aniceto Marinas tuvo la suerte o desgracia de crear entre dos siglos, una parte dominada por el modernismo y el clasicismo que no se había enterado de que en otra parte habían nacido las vanguardias. Mientras en Barcelona Masriera y Campins fundían en bronce estas obras. Julio González, Gargallo o Picasso, fundían un nuevo lenguaje para la escultura. Este es el motivo por el que muchos de estos grandes escultores hayan pasado a un segundo plano.

El rey inauguraba sus estatuas como si fueran grandes acontecimientos históricos. Velázquez, sentado eternamente con su paleta y pincel, espera retratarnos, mientras Eloy Gonzalo con su bayoneta calada, su mano derecha con la tea en cendida y abrazando con la izquierda su lata de petróleo, nos invita a desfilar cuesta abajo por la Ribera de Curtidores. Las palomas coronan su cabeza a diario, sin el bullicio del domingo, elevándole al cielo y a la gloria.

Hoy esta estatua se conoce por el nombre de Cascorro. Sus restos descansan hoy en el cementerio del Este a pesar de haber existido un proyecto de enterramiento en el Panteón de Hombres Ilustres de Atocha.

El escultor segoviano, Marinas, proyectó incluso la escultura de su propia tumba en el cementerio de la Almudena. Monaguillo en su catedral natal, empezó a trabajar la escultura al malograrse su voz, pero lo que nunca se malograron fueron sus manos. Pensionado en Roma y ganador de medallas en las exposiciones de Bellas Artes, obtuvo los más altos galardones de la época, especialmente por su famosa obra Hermanitos de leche, que hasta hace pocos años podía verse en los jardines de la Biblioteca Nacional y actualmente en el Museo de Segovia. Fue autor, también en Segovia, del Monumento a Daoíz y Velarde, frente al Alcázar, y del grupo La Libertad, en el Monumento a Alfonso XII del Parque del Retiro de Madrid. En su última etapa fue el escultor del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles (destruido durante la guerra), y

designado presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La humanidad y tenacidad fueron constantes en su trabajo, percibidas perfectamente en los rostros de las figuras de nuestro héroe de Cuba y en la de nuestro genial pintor.

Artículos relacionados

La mujer de la curva aparece en El Rastro Homenaje a Carmen Cervera Giralt creadora de miles de …

Todo barrio tiene un sheriff Si hay un personaje popular desde hace décadas en nuestro mercado es el …

En Madrid no llueve La señora Paca canta, llora y riega sus geranios mientras te cuenta sus penas …

Campillo del Mundo Nuevo TUTILIMUNDI O MUNDONUEVO, TODOS LOS SECRETOS A LOS OJOS DEL PUEBLO Esta era la …

Presentamos a Eloy Gonzalo ¡Muy buenas! Soy Eloy, hijo de la Inclusa de Mesón de Paredes, donde mi …

Felipe II Un okupa real LAS CASAS A LA MALICIA Un 8 de mayo de 1561, dicen que …

En mayo Madrid va de romería San Isidro hermoso Patrón de Madrid Que el agua del risco hiciste …

El Rastro en la historia de Madrid Desde que Felipe II decidió instalar la capital en Madrid en …

LA VIDA SECRETA de los objetos Conocí el Rastro siendo muy pequeña. Todos los domingos, en los años …

“Embajadores es mi barrio y El Rastro es muy pintoresco” Mural de Alfredo Alcaín en Embajadores 11 Madrid …

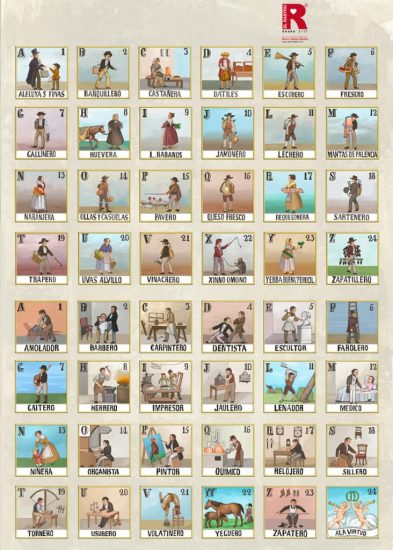

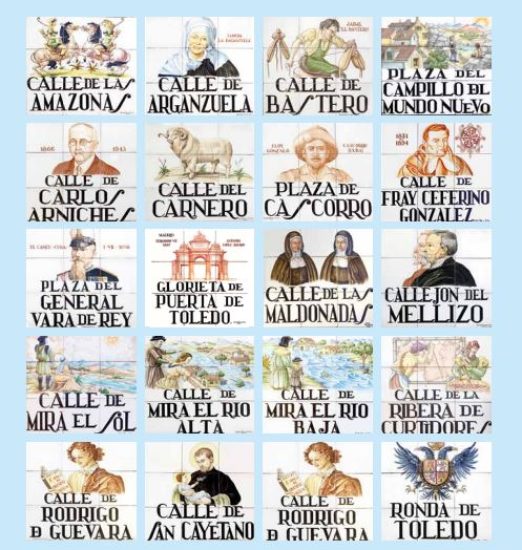

La cerámica Ruiz de Luna en Madrid A unque parezca increíble, antes de 1833 las calles de Madrid …

Cuando Cajal perdió el Nobel Uno al morir, de algún modo, siempre vuelve al Rastro. Desde el más …

LORENZO CAPRILE, siempre desbordado de trabajo, ha tenido la amabilidad de mantener una animada charla con los representantes …

EL PERRO PACO Rodrigo Romero Pérez Artista madrileño, licenciado en Bellas Artes en 2013 por la Universidad Complutense …

Un espacio de libertad No se puede concebir el Rastro sin la presencia de Paco Clavel, el eterno …

0 comentarios